移动模架作为由主梁、支腿、模板等重型部件构成的集成系统,其转场运输需经历拆解、转运、拼装的全链条作业。这种流程的复杂性与设备的物理特性,使其不仅面临场地、路线等操作困境,更产生远超常规设备的运输成本,在工程实践中已成为制约设备周转效率的关键瓶颈。

拆解环节的高精度要求与重型作业,构成转场的第一道障碍与成本门槛。移动模架的主梁桁架、墩旁托架等核心部件重量多在数十吨级,拆解需依赖大型起重设备与专业技术团队。西十高铁湖北郧西段施工中,仅拆除一套模架就需调用 50t 吊车连续作业 15 天,且因高空作业与交叉施工限制,需额外布设防护支架,仅吊装设备租赁费用就达 8.25 万元。拆解精度直接影响后续拼装质量,某高铁项目因主梁连接螺栓拆卸时受力不均导致丝扣损坏,仅定制更换螺栓就支出 2.3 万元,延误转场工期 8 天。历史维度的局限更为突出:20 世纪 90 年代国内初代模架拆解依赖进口技术团队,单次人工费用超 10 万元,且因缺乏专用工具,拆解周期常长达 1 个月,是如今的 2 倍以上。

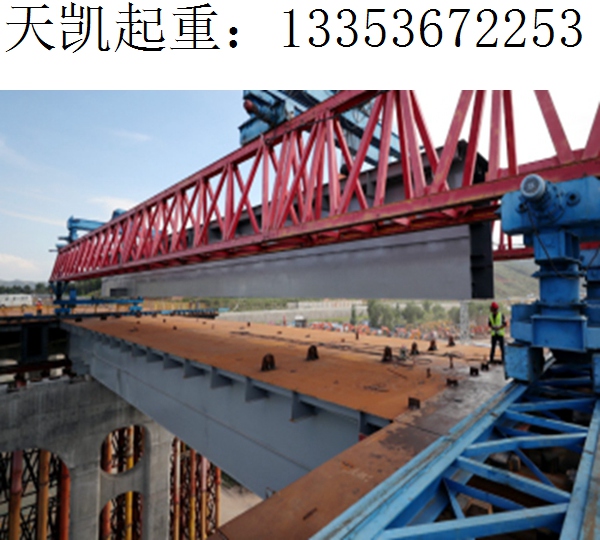

运输环节的超限属性与路线制约,成为费用飙升的核心推手。模架主梁多长达 30 米以上,宽超 3.5 米,属于典型的大件运输范畴,需办理专项许可并配备护送车辆。温福项目中,一套 32 米模架场内倒运 2.7 公里,仅基础运输费用就达 5 万元,若需跨越连续梁,单次额外支出高达 24 万元。跨区域长途运输的成本更具冲击力:某 50 米模架从山东转运至湖北,全程 1100 公里,仅运输车辆租赁(8 轴模块车,7 元 / 公里)、高速通行费、护送队费用就超 18 万元,其中超限许可办理与路线勘察费用占比达 15%。路线适配难题进一步推高成本,沿海某项目因运输路线上的桥梁承载力不足,不得不临时加固处理,额外投入 12 万元;而山区项目常需整修便道,土石方工程费用可占运输总成本的 20%。

拼装调试的复杂性与周期损耗,构成转场的隐性成本陷阱。模架拼装需严格校准主梁标高与模板精度,调顺跨海大桥 50 米模架拼装时,仅测量校准就需 3 组专业人员协同作业 4 天,人工成本超 3 万元。调试环节的风险更易引发额外支出:西成铁路某标段模架拼装后发现支腿同步性偏差,需重新拆卸调整,导致工期延误 10 天,现场管理费增加 6 万元。历史对比可见,2000 年某高速公路项目因拼装技术不成熟,一套 24 米模架反复调试 3 次才达标,累计耗时 25 天,而如今虽有 BIM 技术辅助,50 米级模架的拼装周期仍需 15 天左右,期间设备闲置成本日均超 1 万元。

从本质上看,这些困难与成本源于移动模架 “重型化、集成化” 与物流 “标准化、轻量化” 的根本冲突。拆解的高精度要求、运输的超限属性、拼装的复杂流程,共同推高了转场的时间与经济成本。温福项目数据显示,一套模架单次转场的直接费用可达 60 万元以上,若包含跨区域运输与路线改造,成本可突破百万元,这也解释了为何多数项目更倾向于让模架在固定区域内长期作业,而非频繁转场 —— 这种选择正是对转场困境的现实妥协。